どうも、あぎとろです。

今回はRazerから2021年5月28日より日本で発売されている右手用・非対称のワイヤレスゲーミングマウス「Razer Orochi V2」のレビューをしていきたいと思います。

ファーストインプレッション

Razer Orochi V2は軽量な右手用・非対称デザインのワイヤレスゲーミングマウスです。サイズは小型に分類されます。

「あれ、公式サイトに左右対称って書いてあるよ?」って思う人も居るかも知れませんが、実はこのマウスは左側の親指でグリップする部分が内側に湾曲しているので、正確には左右非対称のデザインになっていて、トップシェルの膨らみやマウス後部の窄まりがフィット感の高さを感じさせます。

重量はバッテリーを除いて60g。Orochi V2は単3と単4の乾電池をどちらか1本で駆動します。リチウムとアルカリ乾電池が利用可能なので、使用する乾電池によって重量が変わってきます。最軽量は単4リチウム乾電池を使用時の約67gとなります。

ワイヤレスは2.4GHzとBluetoothの二刀流となっており、ドングルを格納する機構と合わせて、携帯性・ビジネスユースを意識しているように見えます。

搭載されているメインボタンのスイッチもRAZERがお得意のオプティカルスイッチではなくメカニカルスイッチな点にも注意。個人的には安価帯のViper Miniにも搭載されているのだから搭載して欲しかったです。

商品仕様とスペック

| 製品名 | Orochi V2 |

| メーカー・ブランド | Razer |

| 本体デザイン | 右手用、左右非対称デザイン |

| カラー(コーティング) | ブラック / ホワイト |

| メインスイッチ・ボタンの耐久性 | 第2世代 Razer™ メカニカルマウススイッチ、6000万回 |

| マウスホイール | ゲーミンググレードのタクタイルスクロールホイール |

| リフトオフディスタンス | 0.8mm以下 |

| センサー | Razer™ 5G |

| IPS | 450 |

| 最大加速度 | 40G |

| DPI(デフォルト) | 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 |

| DPI(変更幅) | 100~18,000(100刻み) |

| ボタン数 | 6(メイン×2、ホイール、サイド×2、DPI変更ボタン) |

| バッテリー | 単3 / 単4電池スロット(どちらか1本) |

| マウスソール | 100% PTFE マウスフィート(厚さ0.8mm) |

| ソフトウェア | Razer Synapse 3 |

| ライティング | なし |

| 長さ×幅×高さ | 108 × 60 × 38mm(グリップ幅:60mm) |

| 重量(実測値) | 60g(バッテリー含まず) / バッテリー込みは項目で |

| 接続方式 | デュアルモードワイヤレス(2.4GHz / Bluetooth) |

| 保証 | 2年間 |

| 発売日 | 2021年5月28日 |

| 価格(2021年5月24日Amazon価格) | 8,980円 |

パッケージと内容物

パッケージ

パッケージはいつものRazer。

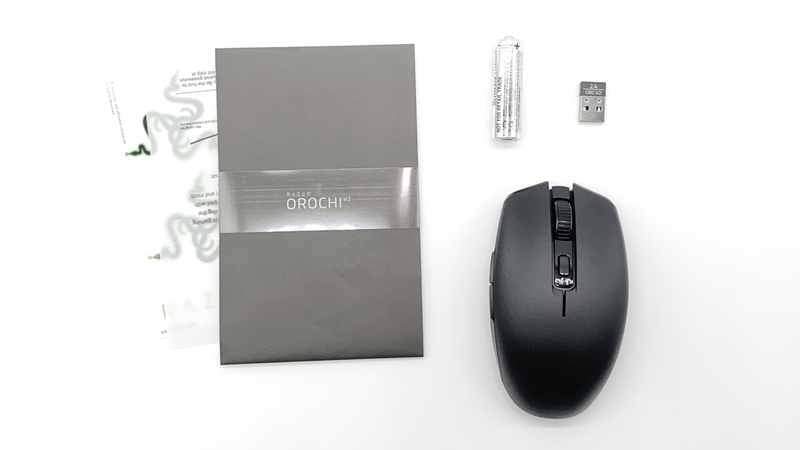

内容物

- Orochi V2 本体

- ドングル

- 単3リチウム乾電池

- 取扱説明書、ステッカー

性能と使用感

外観と大きさ

大きさは最長部の計測で「108× 60 × 38mm」。グリップの幅は60mm。メインボタンの高さは23mm。

部類としては小型に入るゲーミングマウスです。若干クセはありますが、手の大きさを選ばずに使えるワイヤレスゲーミングマウスです。

上下から見ると、左右対称のような印象を受けますが、前と後ろから見ると左右非対称のシェイプが良く分かります。

左側(親指側)中腹が内側に湾曲していて、親指のグリップを考慮されていることが分かります。

トップシェルは中腹から後部が膨らんでおり、手のひらにフィットする形状になっています。

重量測定

公式では60g(バッテリー除く)。実測値は56.87g。

付属の単3リチウム電池は71.96g、簡単に入手できるアルカリ単4乾電池は67.89g

バッテリーを除いた状態の重心は中心に取られていて良いのですが、軽さを優先して単4乾電池を使用すると重心が後ろ側に寄ってしまうので好みが分かれそうです。僕は重さは70gを超えるが単3乾電池のほうが操作しやすくて良いなと感じました。

スイッチ

メインクリック

メインスイッチは"第2世代 Razer™ メカニカルマウススイッチ"が搭載されています。クリック耐久は6000万回。

クリックに必要な押下圧は重めで硬いです。XM1rに採用されているKail GM 8.0よりも固く感じます。クリック自体は浅く、返りは良いので好みにハマれば問題無いでしょう。ロジクールのゲーミングマウスやRazerのオプティカルマウススイッチに慣れていると、かなり重く感じるでしょう。

動作音は大きく、大きめにカチッという事が鳴ります。

電池入れ替えやドングル格納のために取り外し可能となっているトップシェルの構造上仕方ないのでしょうが、クリックする場所によってかなりクリックの感覚が変わります。

スイッチが配置されているホイールの真横あたりですら、内側と外側でクリックに必要な押下圧が異なります。これは指のポジションを制限される要素にもなるので、Xtrfy M42のように後部だけ取り外す構造でクリック感は均一であってほしかったです。

メインスイッチの品質としては優秀なゲーミングマウスに比べると劣るというのが、僕の感覚での評価です。

ホイール

"ゲーミンググレードのタクタイルスクロールホイール"が採用されています。

スクロールは軽いですが、ノッチ感はしっかり感じるので操作のフィードバックは十分です。動作時の音は小さくコリコリ鳴ります。

クリックも軽く、動作時にカチッと音が鳴ります。

動作、操作性共に良好なスクロールホイールと言えます。

サイドボタン

位置は適切で、どの手の大きさでもアクセスに困らない場所に配置されています。

クリック感は柔らかめで返りも良いので操作感良好です。

スイッチが細長く、サイドボタン下のグリップ部分のスペースが多く取られている為、誤入力の心配をする必要はありません。

センサー

センサーは"Razer 5G"が搭載されています。

メジャーなゲーミングマウスと比べてかなりフロント寄りにセンサーが配置されていることに注意しましょう。センサーからホールド位置・支点までの距離が変わってしまうので、人によってはかなりエイムの感覚に影響が出ます。

なぜこんなフロントよりにセンサーを配置したのか謎。

表面にあるDPI変更ボタンを押すごとに設定された5つのDPIがサイクルします。デフォルトではDPI 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400が設定されています。

DPIが切り替わるごとにDPI変更ボタンの上にあるLEDインジケーターが対応した色に点灯するので、現在選択しているDPIが分かりやすいです。

ソフトウェア「Razer Synapse3」を利用することでDPI 100~18000(100刻み)の間で調節し、保存することが出来ます。

MouseTester

このグラフは時間当たりのマウスのX方向への移動量を表しています。

縦軸は時間当たりに入力されたX方向への数値、横軸は時間です。

"MouseTester"でセンサーが正確に動作しているかをチェックしてみました。

使用したマウスパッドは"Xtrfy GP4"。

400 / 800

1600 / 3200

センサーの精度は良好で、問題無さそうです。

LOD(リフトオフディスタンス)

マウスパッドからマウスを持ち上げた時に反応しなくなる距離です。当レビューではソールからの距離を掲載しています。

LoDが短ければ良いという評価基準の元判断すると、優秀なもので0.8mmから1mm。1.5mm当たりで普通となります。

シックネスゲージを使用して、ソールからマウスパッドまでの距離をセンサーが反応しなくなる値を計測しました。

マウスパッドは『Xtrfy GP4』。

LoDの調節には、Razer Synapse 3の『較正』機能を使用。

- 較正で「スマートトラッキング 1mm」を選択している時、0.8mm以下

この数値は、現行の主要なゲーミングマウスの中ではかなり優秀なLoDです。

ソール

ソールは"PTFE"。なめらかな滑りが特徴です。

エッジがしっかり丸められておりどの方向にもスムーズに滑ります。

握り方

結論から言うと、どの持ち方もできる優等生。僕的には「かぶせ持ち」と「つかみ持ち」と相性が良いです。

このページに僕の手の大きさを記載している為、その数値を参考に記事を読むことをお勧めします。

かぶせ持ち

相性は良いです。小~中サイズの手なら違和感なく持てます。

どの手のサイズでもサイドボタンへのアクセスに困らない持ち方です。

手が大きかったり、指が長いとグリップの方法によってはマウスパッドに触れる部位も出てくると思います。ただ、それは好みなので自分の持ち方と好みと相談しましょう。

手の大きさが中程度で指が短いか標準的、または手が小さいほど安定して持つことができます。

深く握り込むというよりは、指をべったり付けて手のひらの前側で支えつつ、必要に応じて指で引き込むことも出来ます。

つかみ持ち

相性は良いです。手のサイズを選ばず、サイドボタンへのアクセスにも問題は無く、違和感なく持てます。

トップシェルの中腹から後ろ側が膨らんでいて、サイドシェルは窄まっています。手のひらへの収まりがかなり良いため、どの位置でホールドするかの選択肢が広いのが特徴です。

サイドシェルの左側が内側に湾曲しているため親指のフィット感が高いです。

また、テールのエッジが高めの位置で切り上げられている為、手根(手のひらの根本)とマウスパッドの間にスペースが生まれるため、前後のマウスコントロールがやりやすいです。

つまみ持ち

相性は悪くないです。中~大サイズの手であればサイドボタンへのアクセスにも問題はなく、違和感なく運用出来ます。

ただ、個人的には右側のグリップがあまり良くないので、適正は他の持ち方に比べ安定性に掛けるという意味で低いかなと感じました。

コーティング

少し滑りやすいと感じます。

Razerもその自覚があるのか、同時にマルチデバイス用のグリップシートを発売しています。グリップが気になる人は検討してみても良いでしょう。

ビルドクオリティ

取り外し可能なトップシェルはマグネットと突起により固定されているので、普通に使用していれば問題ありません。

振っても音はせず、本体を強く握ったり押したりしてみても軋まないので、ビルドクオリティは高いと言っていいでしょう。

機能性

ドングルの格納

本体にドングルを格納するスペースを設けられているので携帯性に優れています。

ワイヤレス方式の切り替え

Orochi V2は2.4GHzとBluetoothの2つの方式でワイヤレス接続することが出来ます。

スイッチを左にすれば2.4GHz、右にすればBluetoothへと切り替える事ができます。

Razer Synapse 3

ボタンへのキー割り当て、HyperShift、マクロ作成、プロファイル管理、マウスパッドの校正、スリープまでの時間等、機能は豊富で、ゲーミングマウスとして必要な機能は一通り揃っています。

中でも、HyperShift機能はキーマップを一つ増やすことが出来るので、サイドボタンが少ないマウスでも他ボタンマウスのように使用出来ます。

レビューしている僕のデータ

プレイしたゲーム

Apex Legends / Aim Lab / KovaaK 2.0です。

使用したマウスパッド

Xtrfy GP4 / BenQ ZOWIE G-SR-SE

手のスペック

センシ

DPI800

ApexLegends設定1.4 ADS0.8

振り向き18.56cm(ミドルセンシ)

総評

総評

良いところ

- 「かぶせ持ち」「つかみ持ち」に高い適正がある

- 重いがメリハリのある入力感のメインボタン

- 操作感の良いスクロールホイールとサイドボタン

- Razer Synapse 3によりDPIは100~18000(100刻み)で調節可能

- 100% PTFEソール

- ワイヤレスは2.4GHzとBluetoothの二刀流

- 重量は使用する乾電池によって可変だが概ね軽量

- 対応するRAZERのワイヤレス製品なら一つのドングルで複数台接続出来る

悪いところ

- スペックに対しての価格が高額

- メインボタンのクリック感が重く、ムラがある

- 使用する乾電池によって重心と重量が変化する